Introdução

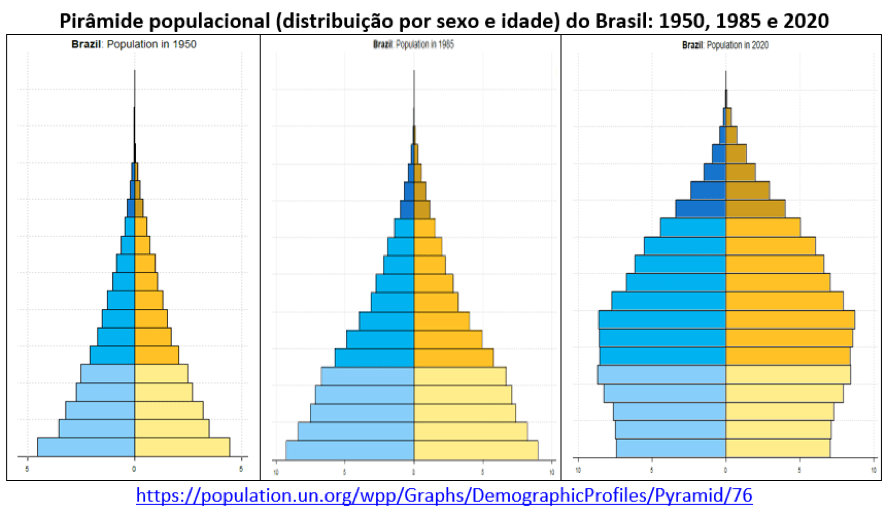

O debate sobre deficiência tem ocupado cada vez mais espaço nas políticas públicas brasileiras. Isso ocorre, por um lado, como resultado do envelhecimento populacional, que força o reconhecimento de que a experiência da deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado e, sim, é algo que faz parte da vida de uma grande quantidade de pessoas. Por outro lado, resulta de mudanças no que se define por deficiência e na forma de se entender como a sociedade é responsável por ela. A combinação desses dois fatores é de especial importância para os formuladores de políticas, pois tem implicações diretas na determinação do conteúdo das políticas e de seu público-alvo.

Medeiros e Debora Diniz *

A ampliação desse debate tem enfrentado várias barreiras, inclusive no que diz respeito à terminologia “correta” para se usar quando se discute deficiência. Por algum tempo se evitou o uso do termo deficiente para se referir às pessoas que experimen- tavam a deficiência, por se acreditar que se tratava de um termo estigmatizante. Foram buscadas alternativas como pessoa portadora de necessidades especiais, pessoa portadora de deficiência ou o mais recente, pessoa com deficiência, todos buscando destacar a importância da pessoa quando feita referência à deficiência. Aqueles com preferência pelo reconhecimento da identidade na deficiência utilizam simplesmente o termo deficiente, seguindo princípios semelhantes aos que levam a preferência pelo termo negros para fazer referência às pessoas de cor preta ou parda. Afora o cuida- do para se evitar o uso de expressões claramente insultantes, parece que a disputa pela terminologia correta dispersa energia que deveria ser aplicada em questões mais substantivas e, por isso, o texto usa várias terminologias conhecidas indiferentemente.

As políticas sociais voltadas aos deficientes precisam definir deficiência. Essa não é uma tarefa fácil, uma vez que a busca de critérios essencialmente técnicos e para determinar o que é deficiência não só é ingênua como, geralmente, oculta, sob uma fachada neutra, valores altamente prescritivos quanto à função e objeti- vos das políticas sociais. O mesmo pode ser dito em relação aos idosos, em que discussões sobre idade compõem o cerne do debate brasileiro de assistência.

O objetivo deste artigo é aproximar a discussão sobre envelhecimento do tema deficiência. Os estudos sobre deficiência são um campo sólido de debates pouco conhecido no Brasil. O modelo social de deficiência, uma corrente político- teórica iniciada no Reino Unido nos anos 1960, provocou uma reviravolta nos modelos tradicionais de compreensão da deficiência ao retirar do indivíduo a origem da desigualdade e devolvê-la ao social. Com o envelhecimento crescente da população, o principal grupo de deficientes concentra-se entre os idosos, um fenômeno que torna essa aproximação teórica ainda mais urgente. O modelo social da deficiência é uma discussão extensa sobre políticas de bem-estar e de justiça social, em que a explicação médica para a desigualdade não é mais considerada suficiente. O principal argumento aqui, é que, dado o cruzamento entre deficien- tes e idosos, as perspectivas teóricas e políticas do modelo social da deficiência são uma fonte rica de diálogo e inspiração para políticas de bem-estar para idosos.

Modelo Social e Modelo Médico

O modelo social da deficiência surge na década de 1960, no Reino Unido, como uma reação às abordagens biomédicas. A idéia básica do modelo social é de que a deficiência não deve ser entendida como um problema individual, mas como uma questão eminentemente social, transferindo a responsabilidade pelas desvan- tagens dos deficientes das limitações corporais do indivíduo para a incapacidade da sociedade de prever e ajustar-se à diversidade [Oliver (1990)]. Em torno do modelo social da deficiência surge, na década de 1970, a Upias (The Union of the Phisically Impaired Against Segregation), uma das primeiras organizações de defi- cientes com objetivos eminentemente políticos, e não apenas assistenciais, como era o caso das instituições para deficientes criadas nos dois séculos anteriores [Upias (1976)].

O ponto de partida teórico do modelo social é de que a deficiência é uma experiência resultante da interação entre características corporais do indivíduo e as condições da sociedade em que ele vive, isto é, da combinação de limitações impostas pelo corpo com algum tipo de perda ou redução de funcionalidade (“lesão”) a uma organização social pouco sensível à diversidade corporal. Originalmente, a Upias propôs uma definição que explicitava o efeito da exclusão na criação da deficiência: “Lesão: ausência parcial ou total de um membro, órgão ou existência de um mecanismo corporal defeituoso; Deficiência: desvantagem ou restrição de atividade provocada pela organização social contemporânea que pouco ou nada considera aqueles que possuem lesões físicas e os exclui das principais atividades da vida social” [Upias (1976, p. 3-4)].

A ênfase inicial nas limitações físicas foi imediatamente revista e, com isso, abriu-se um grande debate sobre as limitações do vocabulário usado para descrever a deficiência. A intenção era destacar que não havia, necessariamente, uma relação direta entre lesão e deficiência, transferindo o debate da discussão sobre saúde para o terreno da organização social e política. Lesão seria uma característica cor- poral, como seria o sexo ou a cor da pele, ao passo que deficiência seria o resultado da opressão e da discriminação sofrida pelas pessoas em função de uma sociedade que se organiza de uma maneira que não permite incluí-las na vida cotidiana. É possível uma pessoa ter lesões e não experimentar a deficiência, a depender de quanto a sociedade esteja ajustada para incorporar a diversidade. Como exemplifica Morris (2001), não poder caminhar é a expressão da lesão; a deficiência consiste na inacessibilidade imposta às pessoas que usam cadeira de rodas. O resultado dessa revisão na semântica dos conceitos foi uma separação radical entre lesão e deficiência: a primeira é objeto da discussão sobre saúde, enquanto a segunda é uma questão da ordem dos direitos e da justiça social e, portanto, essencialmente normativa.

Se para o modelo médico lesão levava à deficiência, para o modelo social sistemas sociais excludentes levavam pessoas com lesões à experiência da deficiência. Em síntese, o modelo médico identifica a pessoa deficiente como alguém com algum tipo de inadequação para a sociedade; o modelo social, por sua vez, inverte o argumento e identifica a deficiência na inadequação da sociedade para incluir todos, sem exceção. Em geral, as definições baseadas no modelo médico exigem um grande afastamento dos padrões de normalidade para considerar alguém deficiente. Os critérios utilizados para definir a deficiência geralmente têm como refe- rência a perda completa de certos órgãos ou funções. A identificação da deficiência é feita levando-se em conta características isoladas desses órgãos e funções e comparando-as a limites estabelecidos para cada uma delas. Têm-se, com isso, critérios que estabelecem, para órgão ou função comprometida, os limites da de- ficiência, como, por exemplo, patamares mínimos de acuidade visual, capacidade auditiva etc. que podem ser avaliados isoladamente uns dos outros, bem como separados das necessidades impostas pelas características sociais de cada pessoa.

A combinação da existência de uma condição de saúde bem abaixo de um padrão abstrato de normalidade e a persistência dessa condição no tempo permite ao modelo médico diferenciar doença de deficiência. Muitas das doenças são entendidas como situações temporárias. Assim, embora tenham uma condição de saúde inferior à determinada por algum critério de normalidade, pessoas doentes podem não ser consideradas deficientes dentro do modelo médico porque sua redução de capacidades é apenas temporária e não permite definir uma identidade. O caminho inverso também é trilhado para separar deficiência de doença, porém com um argumento um pouco mais sofisticado. Se a deficiência é uma situação irreversível, é perfeitamente possível redefinir o conceito de normalidade de modo a ajustá-lo à condição permanente das pessoas. A cegueira, por exemplo, passa a ser a condição normal de uma pessoa cega e, portanto, não faz sentido classificá-la como doente. Neste esquema, uma pessoa que não pode enxergar porque está com uma inflamação ocular grave é uma pessoa doente e uma pessoa cega é uma pessoa deficiente.

Como o reconhecimento da “sociedade deficiente” é tão ou mais importante para o debate sobre políticas públicas e deficiência que a identificação da “pessoa deficiente”, as preocupações com identidade do modelo social são bem distintas daquelas do modelo médico. Abberley (1987), por exemplo, não insiste na distin- ção entre deficiência e doença e, praticamente, ignora a regra de persistência da lesão no tempo para identificar os deficientes, critério tão caro aos formuladores de políticas sociais nos anos 1980, que o utilizaram sistematicamente em conta- gens de população de vários países do mundo. A lógica do modelo social não reconhece essa distinção, principalmente porque entendem que os ajustes requeridos da sociedade para que ela contemple a diversidade da deficiência independem de quanto tempo uma condição corporal irá se manter. Afinal, se uma pessoa que usa cadeira de rodas enquanto se recupera de fraturas nas pernas necessita dos mesmos ajustes no sistema de transporte que uma pessoa permanentemente inca- pacitada de caminhar, por que separá-las em grupos diferentes? Ao não reconhecer que os doentes também experimentam a deficiência, o modelo médico exclui da atenção das políticas públicas uma grande parcela da população que necessita delas, o que pode afetar uma parte razoável da população idosa. Não usar da mesma maneira a distinção entre doença e deficiência é um recurso do modelo social para evitar esse tipo de exclusão.

A conseqüência óbvia da definição do modelo social é que pesquisas e polí- ticas públicas direcionadas à deficiência não poderiam se concentrar apenas nos aspectos corporais dos indivíduos para identificar a deficiência. Além disso, ao separar a deficiência da lesão, o modelo social abre espaço para mostrar que, a

despeito da diversidade das lesões, há um fator que une as diferentes comunidades de deficientes em torno de um projeto político único: a experiência da exclusão. Segundo Oliver (1990, p. XIV), “todos os deficientes experimentam a deficiência como uma restrição social, não importando se estas restrições ocorrem em consequência de ambientes inacessíveis, de noções questionáveis de inteligência e com- petência social, se da inabilidade da população em geral de utilizar a linguagem de sinais, se pela falta de material em braile ou se pelas atitudes públicas hostis das pessoas que não têm lesões visíveis”.

Em meados da década de 1990, pensadoras feministas lançam um argumento com profundas implicações para as políticas públicas: a experiência da deficiência é uma experiência familiar com recorte de gênero. Ao mostrar que a deficiência é acompanhada de arranjos familiares voltados para o cuidado da pessoa deficiente essas pensadoras evidenciam que não são apenas as pessoas com algum tipo de restrição corporal que necessitam da atenção das políticas públicas. Como, devido à divisão sexual do trabalho, os cuidadores são predominantemente mulheres, a deficiência, quando entendida como um fenômeno familiar, possui um viés de gênero. São as mulheres, por exemplo, que se afastam do mercado de trabalho para cuidar das pessoas com deficiência, de crianças pequenas, ou idosos. Nos casos dos homens idosos, este recorte inclui uma sobreposição de gênero à idade. Dado o padrão típico de arranjo familiar, são as mulheres idosas que cuidam desses homens. Esse afastamento tem uma série de implicações para as mulheres, como a ausência de recolhimentos para o sistema previdenciário entre as mulheres em idade economicamente ativa e isso não pode passar esquecido pelas políticas públicas [Barton e Oliver (1997)].

No final da década de 1990, alguns argumentos do modelo social da deficiên- cia passam a ser revisados. O lema “Os limites são sociais, não do indivíduo”, usado como bandeira para demandar condições para que os deficientes fossem independentes, passa a ser relativizado. Uma longa tradição da filosofia feminista critica o valor da independência absoluta, mostrando que a interdependência por meio do cuidado com os dependentes é um elemento constituinte da vida em sociedade e, em muitos casos de deficiência, não pode ser evitada. As políticas públicas, portanto, não devem buscar apenas tornar os deficientes independentes, mas criar condições favoráveis para que o cuidar seja exercido. Foram também as feministas que mostraram que para a experiência da deficiência convergiam outras de desigualdade, como raça, gênero, orientação sexual ou idade. Ser uma mulher deficiente ou uma mulher cuidadora de uma criança ou de um idoso deficiente era uma experiência muito diferente daquela vivida por homens adultos com lesão medular, por exemplo. Com isso conseguiram destacar que a deficiência é um item que deveria estar na pauta de todos os movimentos sociais igualitaristas e não limitado aos movimentos de deficientes.

Envelhecimento e Deficiência

Ao enfatizar que a lesão não é o único determinante da deficiência e, talvez, sequer seja o principal em muitos casos, a argumentação do modelo social encontrou nos idosos um caso paradigmático: um ambiente hostil pode fazer com que a acumula- ção de limitações leves na funcionalidade corporal torne-se causa de grandes defi- ciências entre os idosos. Usando como pano de fundo o argumento do modelo social de que não se deve explicar o fenômeno da deficiência apenas pelas características individuais, mas também pelo contexto socioeconômico em que as pessoas com lesão vivem, Abberley (1987) vai partir do exemplo da artrite, cuja prevalência entre idosos é alta, para lançar o argumento de que é preciso alargar o conceito de lesão e deficiência para outros grupos sociais, como os idosos. Inúmeros outros casos demonstram que a deficiência não é uma experiência limitada a uma minoria reduzida, mas um fato ordinário e previsível no curso de vida das pessoas, assim como o envelhecimento.

À medida que mais grupos são reconhecidos como deficientes, o peso que o conceito de lesão tem na definição da deficiência passa a diminuir. As mulheres grávidas, por exemplo, podem experimentar as mesmas restrições no uso de trans- portes públicos que as pessoas com comprometimento do aparelho locomotor e, na perspectiva das políticas públicas, é bastante razoável dizer que elas merecem os mesmos ajustes na organização dos serviços públicos. Embora a gestação possa ser entendida como uma fase em que certas capacidades funcionais tornam-se reduzidas, é, evidentemente, questionável tratá-la, do ponto de vista médico, como uma lesão.

Mostrar que as pessoas totalmente incapazes de enxergar ou caminhar, por exemplo, são uma parte muito reduzida do universo dos deficientes é uma estratégia não apenas de inclusão de outros deficientes no movimento social, mas principal- mente de estender o sentido da categoria deficiente, retirando-a da esfera do ines- perado e transformando-a em algo recorrente na vida humana. Exatamente por isso os teóricos do modelo social da deficiência recusam-se a denominar a deficiência como “tragédia pessoal”. Esse movimento de banalização da deficiência não significa que se ignorem as necessidades particulares de muitos dos deficientes. Ao contrário, o objetivo é mostrar que o universo dos deficientes é muito mais extenso do que se costuma averiguar quando a deficiência é contabilizada em função apenas da existência de pessoas com grave comprometimento da capacidade visual, audi- tiva, intelectual ou motora.

Em 2001, a Organização Mundial da Saúde (OMS) revisou o catálogo in- ternacional de classificação da deficiência para adequar-se a essa perspectiva [WHO (2001)]. Nessa revisão, toda e qualquer dificuldade ou limitação corporal, perma- nente ou temporária, é passível de ser classificada como deficiência. De idosos a mulheres grávidas e crianças com paralisia cerebral, o International Classification of Functioning, Disability and Health (Classificação Internacional de Funcionamento, Deficiência e Saúde) propõe um sistema de avaliação da deficiência que relaciona funcionamentos com contextos sociais, mostrando que é possível uma pessoa ter lesões sem ser deficiente (um lesado medular em ambientes sensíveis à cadeira de rodas, por exemplo), assim como é possível alguém ter expectativas de lesões e já ser socialmente considerado como um deficiente (um diagnóstico preditivo de doença genética, por exemplo).

Dentro do modelo social, reconhecer que uma grande parte da população experimenta a deficiência implica dizer que a incapacidade de a sociedade se ajustar à diversidade resulta na exclusão de muitas pessoas da vida social cotidiana. Associar o envelhecimento à deficiência é algo que encontra alguma resistência devido ao estigma associado ao termo “deficiente”, mas dentro da interpretação do modelo social faz sentido argumentar que muitos idosos são excluídos de uma parte importante da vida social, em uma proporção muito maior do que aquela que poderia ser atribuída as suas eventuais limitações e, portanto, experimentam não só a deficiência, como a discriminação baseada em preconceitos relativos a suas capacidades corporais.

Mostrar a relação entre envelhecimento e deficiência é importante por várias razões. Primeiro, porque o envelhecimento vem acompanhado de algumas limita- ções nas capacidades físicas e, às vezes, intelectuais mas, apesar do envelhecimento crescente de quase todas as populações do mundo, na maioria delas pouco ou nada se tem feito para que essas limitações não se tornem causa de deficiências. Segundo, porque mostra que, na ausência de mudanças na forma como as socie- dades organizam seu cotidiano, que todos seguem em direção a uma fase da vida em que se tornarão deficientes, o que motiva, ainda que por meio da defesa de interesses egoístas, a melhoria das políticas públicas voltadas à deficiência. Tercei- ro, porque lembra que a interdependência e o cuidado não são algo necessário apenas diante de situações excepcionais e sim necessidades ordinárias em vários momentos da vida de todas as pessoas.

Quarto, porque a previsibilidade do enve- lhecimento permite entender que muito da deficiência é resultado de um contexto social e econômico que se reproduz no tempo, pois a deficiência no envelheci- mento é, em parte, a expressão de desigualdades surgidas no passado e que são mantidas.

Vale sempre lembrar que o envelhecimento populacional não precisa ser necessariamente acompanhado da deficiência. Não só mudanças comportamentais e avanços na medicina podem tornar possível que o aumento da longevidade seja acompanhado pela manutenção de boas condições físicas e mentais até idades avançadas como também está perfeitamente dentro do alcance de vários países pro- mover ajustes na sociedade de modo que as restrições corporais não sejam um empecilho grave à vida cotidiana das pessoas.

Evolução dos Conceitos de Deficiência no Brasil

Até a segunda metade da década de 1990, o modelo médico dominava as definições de deficiência. Os levantamentos demográficos, que reúnem informação sobre deficiência no Brasil desde o final do século XIX e os textos legais que tratam do assunto com maior especificidade ao longo do século XX, refletem, em boa medida, a visão de que a deficiência se define por um conjunto específico de defeitos corporais. Embora isso ainda ocorra em alguns casos, existe nos últimos anos uma tendência de se entender a deficiência a partir do modelo social que se manifesta, por exemplo, nas mudanças nos questionários dos levantamentos e na interpretação da legislação de atenção aos deficientes.

Em 1860, realizou-se em Londres um congresso daquela que, posteriormente, viria a se chamar Comissão Estatística Internacional e um de seus temas diz respeito a como levantar informações nas contagens de população sobre a população com “defeitos físicos”. O Congresso de Londres recomenda a identificação de duas categorias de “defeitos físicos”: a “cegueira” e a “surdo-mudez”, seguindo um modelo de classificação demográfica que será mantido por quase um século e meio em diversos países. Em 1872, o Congresso de São Petersburgo da “Comissão Estatística Internacional, posteriormente ratificado pelo primeiro Congresso do Instituto Estatístico Internacional”, de 1885, expandiu as categorias de identificação para “cegueira, surdo-mudez, idiotismo, cretinismo ou alienação mental”.

No Brasil, até onde se dispõe de registro, esse tipo de informação começou a ser levantado nos inquéritos de 1872, 1890 e 1900, seguindo as orientações do Congresso de São Petersburgo. No recenseamento de 1920, o levantamento no Brasil limita-se às categorias do Congresso de Londres, que serão mantidas, em certa medida, até o Censo de 1940. Seguiu-se uma tendência internacional decor- rente das dificuldades em se captar com precisão as informações referentes às então denominadas espécies de demência (idiotismo, cretinismo e alienação mental). Após o Censo de 1940, transcorreram 41 anos até que o tema da deficiência ocupasse espaço novamente nos grandes levantamentos domiciliares brasileiros.

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1981 teve, no questionário de saúde, um bloco denominado Deficientes, cujo objetivo foi iden- tificar pessoas com lesões corporais graves e permanentes. A Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (PNSN) de 1988 identificou condições físicas ou mentais que podem afetar o estado de saúde das pessoas, buscando levantar informações sobre os diferentes graus de algumas lesões. O Censo de 1991, em seu questionário da amostra, busca classificar lesões graves e permanentes em nove categorias, mais restritivas do que as usadas na PNAD de 1981 e na PNSN de 1988.

Nos textos legais desse período, o tema da deficiência está presente em várias constituições. Além dos dispositivos igualitaristas existentes desde a Constituição de 1824, que foram sustentados de algum modo nas constituições posteriores, a questão da deficiência está presente, em forma embrionária, desde a Constituição de 1934 (artigo 138). No entanto, só foi mencionado explicitamente pela primeira vez na Constituição de 1967 (ver artigo 175 e artigo único da Emenda 12, de 1978). Na Constituição de 1988 a proteção encontra-se dispersa em dispositivos alocados em capítulos distintos (artigos 7, 23, 24, 37, 203, 208 e 227), conforme mostra Araújo (2003, p. 58-64). Como é de se esperar, o texto constitucional não se detém na definição de deficiência, sendo essa tarefa objeto de normas infraconstitucionais.

Nas definições mais recentes, o Decreto 914/93 mantém duas características das definições predominantemente usadas dentro do modelo médico e mantidas nos levantamentos demográficos: identificação da deficiência por atributos cor- porais sem referência a contextos sociais e insistência no critério de permanência da deficiência. A Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), que prevê a concessão de benefícios de assistência a deficientes, delegou inicialmente a função de identi- ficação ao Sistema Único de Saúde (SUS) ou organizações credenciadas para esse propósito, o que na verdade transfere para equipes de saúde a responsabilidade por restringir, segundo seu julgamento, o universo de pessoas que podem ser con- sideradas deficientes, o que tende a manter a identificação dentro dos critérios do modelo médico (Lei 8.742/93). Posteriormente, a responsabilidade pela avaliação da elegibilidade para os benefícios foi delegada à Secretaria da Assistência Social, mantendo, para efeito de concessão do benefício, a definição de que a pessoa portadora de deficiência é aquela incapacitada para a vida independente e para o trabalho (Decreto 1.744/95). Se aplicada rigorosamente, essa definição identifi- caria como deficiente uma fração mínima da população. Na prática, essa definição foi ignorada e deficiência permaneceu identificada segundo critérios de julga- mentos ad hoc pelas equipes de avaliação.

Na tentativa de aprimorar uma definição legal de deficiência, a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência acrescenta às defi- nições anteriores especificidade à noção de permanência e de incapacidade de integração social (Decreto 3.298/99). Um critério extremamente rigoroso, como o de permanência, é colocado ao lado de um critério vago, a incapacidade de integração social. Para lidar com esse problema a lei simplesmente abandona o segundo critério e, nos artigos seguintes, define deficiência integralmente com base em uma lista restrita de atributos corporais.

Mudanças na legislação costumam seguir um ritmo mais lento, mas há sinais de que estão ocorrendo em pequena escala. O Brasil é signatário da Convenção Interamericana para a eliminação de todas as formas de discriminação contra as pessoas portadoras de deficiência, o que tem efeito de lei. Com base nessa conven- ção, uma ação civil pública recente criou jurisprudência que contesta a definição de deficiência da Loas, a qual é baseada em critérios de “incapacidade para a vida independente e para o trabalho”.[1] Como resultado, esses critérios não poderão mais ser usados para a identificação dos deficientes, algo importante quando se considera que se tratava de um forte critério de exclusão de beneficiários. A decisão sobre a ação civil pública também modificou a fórmula de cálculo da condição de renda para definir a elegibilidade para os Benefícios de Prestação Continu- ada (BPC), determinando que, para fins de verificação da renda familiar, ao proceder-se ao cálculo da renda per capita, sejam inicialmente excluídos da renda total tantos salários mínimos quantos forem os idosos ou portadores de deficiência daquela família. Na prática, isso significa quase uma universalização da política, uma vez que destinará o benefício a todas as famílias compostas por casais de idosos e domicílios unipessoais.

Essas mudanças fazem parte do reconhecimento de que não faz sentido usar definições extremamente limitadas em uma política nacional de integração dos deficientes. Na identificação das pessoas elegíveis para os BPCs, o Estado pode optar por uma definição restrita para evitar pressão sobre o orçamento dos pro- gramas. Isso não é justificável do ponto de vista da garantia dos direitos humanos, mas compreensível sob a ótica fiscal. Em uma política nacional mais ampla, po- rém, não há motivo para tamanha restrição. Isso foi em parte reconhecido nos levantamentos demográficos realizados a partir do final da década de 1990 e se reflete na mudança das formas de captação da informação sobre deficiência.

O modelo clássico de identificação da deficiência, que se baseava no levanta- mento de informações sobre “defeitos corporais”, é abandonado no bloco de questões dedicadas a levantar características de mobilidade física das pessoas da PNAD de 1998. O objetivo do questionário era mensurar estágios de limitação física com base em uma escala gradativa. As questões foram planejadas de modo a identificar o grau de dificuldade, em decorrência de problema de saúde, com que as pessoas exerciam determinadas tarefas, conhecidas como atividades de vida diária, e in- cluíam cuidados pessoais, atividades de vida doméstica, atividades físicas intensas, enfrentamento de obstáculos comuns à mobilidade, capacidade de executar movimentos e caminhada, isso sem fazer qualquer referência às características corporais das pessoas ou utilizar critérios de irreversibilidade da condição pessoal.

Seguindo a tendência mundial de não mais limitar a coleta de informações sobre deficiência à identificação apenas da população com algum tipo de lesão, o Censo Demográfico de 2000, em seu questionário amostral, utiliza um inquérito com base em dois esquemas distintos. O primeiro foi formado a partir de um modelo centrado nas características corporais, como no Censo de 1991 e pesquisas anteriores. O segundo foi montado com base em uma escala de gradação de dificuldades na realização de tarefas. Mantém, em sua concepção, alguma semelhança com a utilizada na PNAD de 1998. Com isso, o Censo de 2000 garantiu um grau aceitável de comparabilidade com o Censo de 1991, ao mesmo tempo em que marcava a transição para uma nova forma de levantar informações sobre deficiência.

O questionário do Censo de 2000 é menos abrangente que o da PNAD de 1998 e requer que as dificuldades sejam permanentes para registrá-las. Isso exclui da contagem pessoas que experimentam a deficiência. No entanto, é inegável que o novo método de identificação é muito mais abrangente que o usado no censo ante- rior. A exigência da permanência foi eliminada de outros levantamentos internacio- nais, que tendem ou a usar perguntas separadas para identificar a existência da difi- culdade e sua permanência ou a usar questões com uma redação um pouco diferen- te, que indagam por dificuldades normalmente existentes. Apesar de parecer sutil, a diferença entre “permanente” e “normalmente” pode ser crucial para identificar di- versos tipos de dificuldades que se manifestam de forma intermitente.

Embora seja não só possível como importante aprimorar cada vez mais a coleta de informações sobre deficiência no país, é preciso entender que o progresso do Censo de 2000 foi muito grande e ultrapassar seus limites é algo que talvez estivesse fora das possibilidades da pesquisa naquele momento. Entre todas as questões do censo, as relativas à deficiência são as únicas obrigatórias por lei, mas os dispositivos legais deixaram corretamente, em aberto, a forma a ser usada para a coleta das informações. O censo e a pesquisa amostral que o acompanha com- põem uma operação extremamente cara e os custos de ampliar o questionário da amostra ou aplicá-lo a toda a população são proibitivos. Transferir as questões do questionário da amostra para o do universo, reproduzir as questões da PNAD de 1998 ou usar um esquema ainda mais amplo foi economicamente inviável para o levantamento.

Um equívoco comum é considerar que as dificuldades para a realização de atividades são identificadas por autodeclaração. Na verdade, os graus de dificul- dade são definidos de acordo com o julgamento da pessoa que responde à entre- vista e fornece informações sobre os demais moradores do domicílio. Portanto, não se trata, necessariamente, de autodeclaração. O questionário da PNAD de 1998 teve a preocupação de registrar quando a informação foi fornecida pela própria pessoa, por outro morador do domicílio ou mesmo por um não-morador.

Embora haja consenso entre os especialistas no assunto de que a forma de captação de informações do Censo de 2000 seja muito mais apropriada para o estudo da deficiência do que a dos censos anteriores, que se limitavam a catalogar um número restrito de “defeitos físicos e mentais”, o julgamento das dificuldades pelos respondentes já foi acusado de produzir informação “subjetiva”, enquanto a identificação dos “defeitos” produz informação “objetiva”. Esse argumento não só carece de fundamento, como se distancia, de fato, do ponto relevante, que é como levantar da melhor maneira possível, dadas as limitações de recursos, informações que permitam o estudo da deficiência na população. Assim como as tentativas de propor esquemas de captação de informação “objetiva” (isto é, independentemente de julgamento dos respondentes) sobre cor ou raça se mostraram ineficientes, a busca por critérios “objetivos” para identificar a dificuldade a partir de caracterís- ticas pessoais seria algo de pouca utilidade quando se considera que o grau de desvantagens dos deficientes depende do contexto em que vivem.

O novo esquema do Censo de 2000 ou mesmo da PNAD de 1998 é suficiente para identificar a deficiência na sociedade brasileira? Sob a ótica do modelo social, a deficiência deve ser identificada na incapacidade da sociedade em criar condi- ções inclusivas para todas as pessoas. A desvantagem no mercado de trabalho experimentada pelos surdos, por exemplo, decorre, em parte, da incapacidade dos ouvintes em utilizar a linguagem de sinais; a dificuldade de locomoção de muitos idosos está associada, também em grande parte, à má qualidade das vias de pedes- tres e inadequação do sistema de transporte coletivo. Um levantamento voltado para identificar as dificuldades pessoais na realização de certas atividades abstratas, portanto, diz respeito a apenas um lado da questão. Não se pode negar, porém, que este também é um lado importante e que o esforço dos últimos levantamentos é louvável. Esses levantamentos são apenas um primeiro passo para o estudo da deficiência e sua relação com outros grupos sociais no país, mas um passo extremamente importante.

Para os idosos, o rigor excessivo na definição de deficiência pode ter conse- qüências negativas. Como a deficiência é tratada como uma situação de incapacidade total, uma série de ajustes na sociedade, necessários para a melhoria de con- dições de vida dos idosos, recebe pouca ou nenhuma atenção das medidas de apoio à deficiência. Há alguns anos, discutia-se como permitir o acesso de pessoas em cadeiras de rodas nos veículos de transporte coletivo, mas pouca atenção era dada a medidas simples e, portanto, mais fáceis de implementar, que facilitassem o acesso de pessoas com capacidade limitada de subir escadas — um problema relativamente comum entre idosos — nesses veículos. Há outros exemplos. Existem iniciativas, inclusive privadas, para a oferta de certos textos em braile — cardápios de restaurante, rótulos de mercadorias etc. — mas pouco se faz para oferecer esses mesmos textos em letras nítidas e de grande tamanho para as pessoas que têm sua acuidade visual reduzida — algo também mais comum entre idosos.

Observações Finais

Nos últimos anos, observa-se uma tendência de mudança na forma de se entender o que é deficiência e como a sociedade é responsável por ela. Por trás dessa mu- dança está a emergência no Brasil de uma corrente política e teórica iniciada no Reino Unido nos anos 1960, cuja maneira de definir deficiência é conhecida como modelo social da deficiência. O ponto de partida do modelo social é a idéia de que a deficiência é resultante da combinação de limitações impostas pelo corpo a uma organização social pouco sensível à diversidade corporal. Em outras palavras, a deficiência não está localizada apenas nos indivíduos, mas na incapacidade da sociedade em prever e ajustar-se à diversidade.

Do ponto de vista conceitual, o modelo social enfatiza uma mudança de perspectiva quanto ao peso que características corporais têm na experiência da deficiência, mudança que tem conseqüências para a formulação de políticas: o reconhecimento da “sociedade deficiente” é tão ou mais importante para a formu- lação de políticas públicas que a identificação da “pessoa deficiente”. O modelo social jamais ignorou o papel que as perdas de funcionalidade têm na experiência da deficiência, mas enfatiza que, em muitos casos, essa experiência só ocorre por motivos eminentemente sociais. É perfeitamente possível, por exemplo, que, em uma sociedade devidamente ajustada, uma pessoa com algum tipo de limitação funcional não experimente a deficiência.

A perspectiva do modelo social da deficiência encontrou nos idosos um caso paradigmático. A acumulação de limitações leves na funcionalidade corporal, típica entre os idosos, pode levar à experiência de grandes deficiências, caso estes vivam em uma sociedade que se organiza de maneira hostil às pessoas com essas limita- ções. Além disso, o envelhecimento populacional de certo modo evidencia que a deficiência não pertence apenas ao universo do inesperado. A idéia de que a expe- riência da deficiência faz ou fará parte da vida de uma grande quantidade de pessoas torna-a um tema de pauta não mais limitado aos movimentos de deficien- tes, mas de todos os movimentos sociais igualitaristas.

Embora a definição de deficiência dentro do que se convenciona chamar modelo médico seja ainda dominante no Brasil, há evidências de uma mudança de perspectiva em direção ao modelo social. Até meados da década de 1990, o modelo médico foi hegemônico nos levantamentos de população, mas a partir do final dessa década os questionários utilizados sofrem uma guinada e passam a coletar informações de forma mais próxima ao preconizado pelo arcabouço teórico do modelo social. O fato de os levantamentos demográficos serem realizados por instituições governamentais provavelmente terá impactos na forma como as polí- ticas sociais em geral definem a deficiência.

Bibliografia

ABBERLEY, P. The concept of oppression and the development of a social theory of disability. Disability, Handicap & Society, v. 2, n. 1, p. 5, 1987.

ARAÚJO, L. A. D. A proteção constitucional das pessoas portadoras de deficiência. Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos — Corde, 2003 (Série Legislação em Direitos Humanos, 3).

BARTON, L., OLIVER, M. Introduction: the birth of disability studies. In: Disability studies: past, present and future. Leeds, The Disability Press, p. ix, 1997.

MORRIS, J. Impairment and disability: constructing an ethics of care that promotes human rights. Hypathia, v. 16, n. 4, Fall, p. 5, 2001.

OLIVER, M. The politics of disablement. London: MacMillan, 1990. UPIAS. Fundamental principles of disability. London: Union of the Physically Impaired Against Segregation, p. 3-4, 1976.

WHO — WORLD HEALTH ORGANIZATION. International classification of impairments, disabilities, and handicaps (ICIDH). Geneva, p. 11,1980.

—————. International classification of functioning disability and health (ICIDH-2). Geneva, 2001.

(*)Marcelo Medeiros – International Poverty Center (UNDP) e do IPEA

Debora Diniz – Universidade de Brasília e da ANIS: Instituto de Bioética,

Direitos Humanos e Gênero

Fonte: Capítulo 3 do livro Envelhecimento e Deficiência. Disponível Aqui

[1] A juíza federal Maria Cristina Barongeno Cukierkorn, da 23a Vara Cível Federal de São Paulo, acolheu pedido do Ministério Público Federal, em Ação Civil Pública contra a União Federal e o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS).